凭什么!双非导师招生:每天工作14h,除了睡觉都要在实验室、全年无休...

近日,博主@sci_accepted 在微博分享了一位「双非」院校导师的招生要求,引发了网友的热议。

图片来源:微博

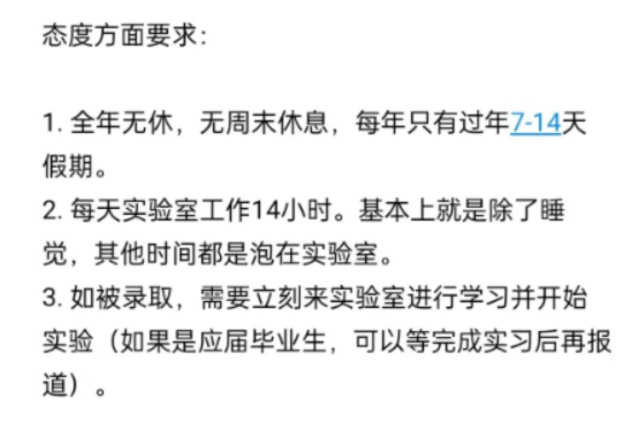

● 全年无休,无周末休息,每年只有过年的7-14天假期。

● 每天实验室工作14小时,基本上除了睡觉,其他时间都泡在实验室里。

● 如被录取,需要立刻来实验室学习并开始实验。

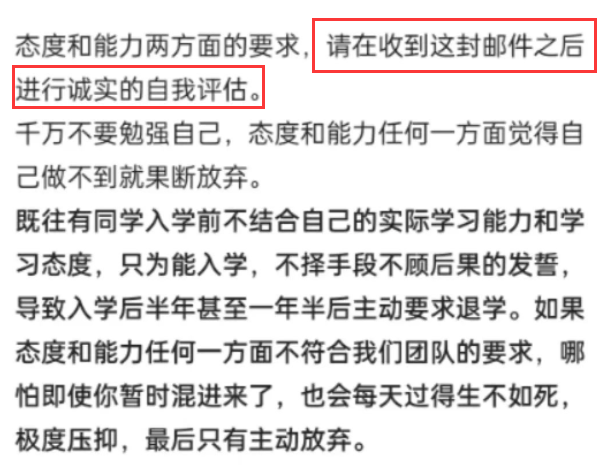

最后,导师还表示希望同学们合理评估自己的学习能力和态度,不要一开始为了入学什么都答应,最后发现承受不了要求退学。

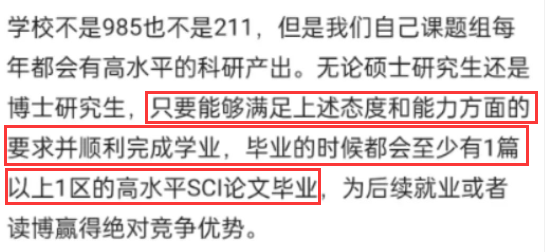

而之所以要求这么高,并非学校是985、211高校,学校只是普通的双非高校,但导师对自己课题组要求很高,不希望录取到只是想混个硕士学位的学生,希望招收对未来学业事业有理性规划和追求的学生。

并表示,能够满足上述态度和能力要求并毕业的学生,在毕业的时候至少会有1篇1区以上的高水平SCI,对于后续的就业和读博都有绝对的竞争优势。

究竟是课题组「狼性要求」的压榨还是双向选择的责任感?这回,研究生们吵疯了....

▎「全年无休」、「每天工作 14 小时」有必要吗

对于研究生的工作时间,曾有不少导师都会要求一周至少达到60小时,并且是阅读,实践,思考,讨论和请教,周而复始的60小时。

原因无外,有导师举例子表示,如果研究生搞科研一周40小时或更少,拿什么去竞争?

现在你阅读一篇自己研究方向的英文文献,在字典帮助下,能否在3小时(研究生)或6小时(本科生)内完全读懂和理解?现在你阅读一篇本领域的文献时,能否自然地联想起3篇以上相关的文献?

如果您还做不到,那就还没有跨入研究的门槛,还需加油。

大家千万不要认为这有什么不得了的,跟国外就不用比了,单就国内而言,北大、清华、中科院研究生的工作状态,比50小时有过之而无不及。不能否认我们学生的天赋,但我们的天赋大约不会比北大、清华、中科院或者Stanford, Harvard,UCBerkeley的学生高很多。一周工作40小时或更少,我们拿什么去竞争?

作为你们的老师,我现在每周工作60小时,踏踏实实的60小时。我希望你们至少能达到这个水准。

从导师层面来看,时间的量变会引起质变,是没问题的。也有不少研究生表示,这样的学习模式就算没有明说,在很多学校也成为了研究生的日常。超长工作时间的背后,是自己不去实验也做不完,是课题和文章都得自己写。

但从学生的层面来看,即使能做出科研成果,一年只休息7-14天,高强度的学习模式,铁打的人也承受不住啊。

而且硕博生搞研究是需要花费时间,但一项本富于创造的事情,仅靠时间的堆砌是否能够圆满地完成,或者说那些仅需要靠漫长加班加点就可以完成的工作是否适合博士们去做。

科研更应该注重的,是在正常的工作时间内的效率问题,就算坦诚的告知学生来我这里要007,那也只是把压榨进行了一层完美的包装而已。

需要学生高强度工作的背后,是否有导师职责的缺失,而导致学生必须万事自己来呢?

在这种双方观点对垒不下的时候,也有人表示,能真诚的说出来这些要求的导师,也算好了,总比招生的时候不说,学生进去了才发现被骗的好。

▎导学双方的双向选择

既然大家对于研究生是否该付出14小时以上的工作时间意见不统一。

那么解决的方法除了某一方妥协,更好的是有相同价值观的导学双方,能凑到一起。

这也让很多人表示应该提倡这种写清要求的录取简介。

近几年来,有不少实诚导师招生简章“火”了,尽管有的导师资源或者学校都不是最具有竞争力的,但因为凡事都讲清楚,消除导学双方的信息壁垒,反而让学生更爱选择。

2021年,南方医科大学心理学系副教授邹老师的招生信息,就在微博引来1.4亿围观。

前段时间,同济大学土木工程学院的林峰教授在其学院官网公开了2023年的相关招生信息,其中一条招生信息显示:“2023年计划招收硕士生2-3名;请打算以后彻底脱离土木行业,转行去计算机行业、金融行业的考生不要联系我。”

潇湘晨报记者随即查询同济大学土木工程学院官网,发现林峰教授的相关招生信息中,确实存在上述信息(目前已经删除)。针对相关情况,记者联系到该学院教务办公室一工作人员,该工作人员称,每个老师都有自己的招生要求及个人特点,办公室不干涉老师的招生要求,他提的是双向选择。

对于思想活跃,善于创新,生机勃勃的现代学生来说。这种有事说事的沟通方式反而更容易被学生接受,因为他让学生和导师都有选择的机会,避免招生进来,一个嫌弃学生达不到要求,一个嫌弃导师太push,反而加剧滋生导学双方的矛盾。

一千个导师,就有一千种风格。但导学相处中,“真诚”才是互相进步的基础。对学生来说“不要为了读研什么违心的话都说,咱要真诚”。对导师来说,“不要为了招生什么大饼都画,咱也要真诚”。

双方如果在入学前就能对彼此有清楚的认知,对于漫长的读研生涯来说,都只会更好,不会更坏,不是吗?

赞一个

更有众多热门