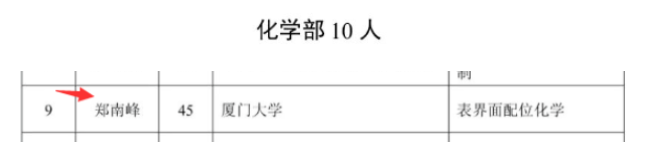

45岁新晋院士!他走上科研之路后成长速度惊人

11月22日,2023年两院院士增选当选院士名单公布。45岁的厦门大学教授郑南峰当选中国科学院院士。

他也是本届最年轻院士之一。

郑南峰1977年出生于福建省漳平市,1998年从厦门大学化学系毕业;

2005年获得美国加利福尼亚大学河滨分校博士学位;

2005年至2007年在美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校从事博士后研究工作;

2007年受聘为厦门大学化学化工学院教授;

2009年获得国家杰出青年科学基金资助;

2016年获得中国优秀青年科技人才奖;

2019年获得科学探索奖。

图源:百度百科

现在, 郑南峰是厦门大学化学化工学院教授、博士生导师;能源材料化学协同创新中心副主任;纳米材料制备技术国家地方联合工程研究中心主任;中国化学会会士。

郑南峰长期从事功能材料表界面化学方面的研究,先后在Science、Nature等国际刊物上发表论文200余篇,他引18000余次,h-指数76。

这位年轻的院士科研生涯是怎样的?对研究生的学习又有哪些启发呢?

如何走上科研道路?

郑南峰1977年出生在福建省漳平市的一个农民家庭,当时中国改革开放刚刚拉开序幕,农村普遍还很贫穷。在闽南农村辛苦劳作了半辈子的父母,从小就鼓励他好好学习,将来毕业到城里找个好工作,离开农村,更希望他能“出人头地”。

没有辜负父母的希望,郑南峰自幼就聪明好学、品学兼优,小学毕业后考上了漳平市(县级市)最好的漳平一中。高中毕业,便以优异的成绩被保送到厦门大学的化学专业。“在初中和高中,我们班里都是从农村来的孩子,大家都在拼命学。上高三时,我参加了化学奥林匹克竞赛,获得了保送上大学的机会。”

郑南锋在实验室里 图源:学习强国

由于家里条件比较艰苦,为了减少家庭负担,在厦大读书期间,郑南峰经常利用课余时间去做兼职。在大学里,凭借认真踏实的学习态度,他不仅专业成绩突出,还利用闲暇时间完成了计算机专业全部课程的学习任务。为什么要学计算机?郑南峰有自己的考虑。

“当时觉得多学习些东西会帮助自己找到好工作,于是就用周末、晚上去‘上夜校’学计算机专业,还去考了计算机程序员。”

大学毕业后究竟向哪个方向发展?是否应尽快找个工作以减轻家里的经济负担?当时的郑南峰有些迷茫。在选择是否保送攻读研究生的时候,班主任老师找郑南峰谈话,他说:“基于我对你的观察和了解,你是很适合做科研的,因为你能静下心来,而且非常刻苦……”老师的话唤起了郑南峰内心本来就有的科研情结,于是他高兴地接受保送上了研究生,开启了最初的科研之旅。

“我并不认为自己如何聪明,但我相信勤能补拙。”

谈及当初如何走上科研之路,郑南峰将其归结为“与自己的经历和教育过程中遇到的‘贵人’密不可分”。是“孩提时期的艰辛农村生活和半军事化的中学经历教会了我如何静下心磨练自己的意志,还熔炼了骨子里顽强拼搏、吃苦耐劳的性格。”“我也特别喜欢科研给自己带来的挑战性”。

郑南峰告诉记者,当时他并没有给自己树立所谓的“远大理想”,只是在每一个阶段做好自己认为该做的事情。他说:“当我做一件事时,我从不问为什么,只想认真把它做好。一件事只有用心做了以后才可能知道自己适合不适合,能不能做好。”

“在认识到拓宽自己视野的重要性后,2000年决定出国挑战自己。”郑南峰说,在美国留学7年时间,他一直没忘自己出国的初衷“出国是为了把自己磨炼成对祖国更有用的人才,更好地回报国家和社会”,所以一心只扑在科研学习上,努力提升自己的科研综合素质,先后在Science、Nature等期刊上发表研究论文20余篇。

2005年获加州大学(河滨分校)化学博士学位,随后转战到加州大学(圣芭芭拉分校)开展博士后研究。2006年获美国化学会无机化学青年科学家奖,2007年也收到美国加州大学(戴维斯分校)的助理教授聘任邀请。但郑南峰还是选择回到国内,回到自己的母校开始新的科研道路。

成长速度惊人 科研要能“接地气”

29岁获得美国化学会无机杰出青年科学家奖,30岁回国任教授,32岁获“杰青”资助,33岁成为“长江学者”,45岁当选中国科学院院士……在科学界,郑南峰这样的成长速度着实让人感叹“后生可畏”。科研要能“接地气”,他是这样说的,也是这样做的。

2007年,作为美国加州大学圣塔芭芭拉分校的化学系博士后,郑南峰回到母校厦门大学,成为当时化学化工学院最年轻的教授,他的主攻方向是纳米材料。带着从郑兰荪院士团队其他老师那里“捐”来的6个学生,一年之间,郑南峰迅速组建了自己的实验室团队,紧锣密鼓地投入到材料研发当中。

2010年12月,郑南峰研究团队合成了一种新型纳米材料——钯蓝,仅有几个原子层的厚度使所合成的超薄钯纳米片拥有绚丽的蓝色,这一发现立即得到了国际纳米学界的关注。钯是一种稀贵金属,在化学中主要用做催化剂,面对钯超薄纳米片的创新发现,郑南峰第一个想到的就是它的应用。经过多角度尝试,他发现,这一材料可直接应用于肿瘤的近红外光热疗,并拥有纳米金等光热疗剂无法媲美的光热稳定性。

2014年5月2日,《科学》杂志发表了郑南峰课题组研发的一种新型纳米材料催化剂,这一发现提升了我国科学家在该领域的影响力。它是“贵贱金属”合体——用很贵的铂金和便宜的铁镍氢氧化物做的,不足5纳米。这个肉眼根本看不到的小东西,却能在清除空气中的有毒气体时发挥大作用。在防毒面具中应用它,可突破现有技术,长效去除一氧化碳,在空气净化器的过滤网中引入它,则有望有效去除甲醛。

彼时的郑南峰刚刚归国7年,就在《科学》《自然》等国际重要期刊上发表研究论文50余篇,被他人引用2000余次,获得国际和国内化学界各类奖项近5个。回顾如此成绩,郑南峰特别提到了国家自然科学基金委“杰出青年科学基金”的资助。“没有‘杰青’的资助,就没有今天的成果。”2009年的郑南峰,名不见经传,却一次通过申请成为“杰青”,200万元成为他科研起点的“第一桶金”。至今想来,他仍感叹不已。

这样对应用具有直接指导意义的研究成果,郑南峰还有许多个。“很高兴能看到自己的科研成果有好的应用前景。”郑南峰曾经表示。

培养学生的经验之谈

作为名校研究生的导师,作为在科研之路上执着探索十几年的年轻科学家,郑南峰特别希望他带的研究生将来走上科研之路。“研究生是未来科研力量的储备人才,研究生应该关注和努力培养自己的综合能力。不从‘书架’开始,不走科研之路也就谈不上从‘书架’到‘货架’。”

郑南峰说,他的前十年主要是做前沿基础研究,接下来的十年他希望也能培养更好的科研成果转化团队。

“我们培养的研究生,不仅仅可以去当大学教授、科研人员,应该也可以去当企业家。我非常希望我们带出的学生能懂得市场、走进‘货架’,能多出一些优秀的企业家。”

于是,郑南峰就经常把一些做产业的企业家、工程师请到学校来给学生讲课,讲如何科研课题适应市场、如何管理企业、如何走进“货架”,帮助学校老师一起培养学生。郑南峰表示,“这就是我未来几年努力的方向。”

郑南峰也坦言,让学生们从关注“书架”到关注“货架”,这件事做起来很难,因为他们首先要发论文、要毕业,“这里有一个评价体系的问题”。在这个阶段,郑南峰重点是引导他的研究生看清自己是一个什么样的人、自己有什么潜能,接下来找到一个与自己潜能相匹配的平台,看自己是适合创业还是适合做老师。

“我希望我的学生都能做科研,而且做得比我好。”郑南峰介绍了自己一位学生的经历,给记者留下深刻的印象。

郑南峰的第一个博士生已是一所知名高校的教授了。然而在刚刚成为郑南峰学生的时候,他觉得自己并不具备做科研的潜质和能力,没有把主要精力放在科研上。而郑南峰言传身教,踏实做事、严谨治学的态度在潜移默化中感染了他,沉下心来,尝试每天从早到晚泡实验室的生活,这让他逐渐从中找到了乐趣和自信,最后走上了属于自己的科研之路。

至今,郑南峰已培养博士后、研究生60余名,其中2人入选国家级人才培养计划。

赞一个

更有众多热门